10 aprile 2025: il progetto REXASI-PRO presentato alla Robot Valley a Genova

Robot Valley Genova è l’evento che mette in relazione robotica e intelligenza artificiale con arte e territorio, per rappresentare l’essere umano al centro del progresso

Il relativismo è quella corrente filosofica che nega l’esistenza di universali tra i modi di percepire e di pensare umani. Non c’è una natura comune, non ci sono categorie universali, non ci sono valori uguali per tutti e in tutti i tempi. Così, per quanto riguarda la declinazione linguistica del relativismo, il modo in cui si è fissato un linguaggio finisce per condizionare l’esperienza stessa dei parlanti. Il modo in cui parliamo influenza il pensiero. Si tratta della tesi Sapir-Whorf. Nella sua versione forte, gli effetti del linguaggio, la sua sintassi e semantica, si ripercuotono direttamente sulla percezione del mondo. Ne deriva che culture diverse sarebbero incommensurabili, non confrontabili tra loro, non esistendo più un mondo in comune, indipendente dalle categorie linguistiche con cui i parlanti vedono i fenomeni e li indicano come “un questo” su cui ci sia accordo interculturale. Senza più una realtà oggettiva, verrebbe a mancare la base di appoggio per tradurre i proferimenti. Poiché di fatto non si è mai verificata una intraducibilità tra le lingue, bisogna invece ammettere un relativismo più debole. Il linguaggio potrebbe influenzare i nostri giudizi sulle percezioni, ma non la percezione stessa, la quale resterebbe cognitivamente impenetrabile (vedi Firestone & Scholl, 2016, per il dibattito; vedi anche Pylyshyn, 1984) oppure altri studi appoggiano l’idea che l’influenza potrebbe dipendere solo dal compito, perciò al mutare del contesto, verrebbe meno anche l’effetto Sapir-Whorf.

Elisabetta Lalumera sostiene un punto di vista intermedio tra l’universalismo e il relativismo. Gli effetti del linguaggio sul pensiero sarebbero eliminabili. Il condizionamento della lingua avverrebbe solo quando il fine del compito è comunicativo: cambiando scopo, cambierebbero gli effetti della lingua. Questo indirizzo relativistico si chiama “pensare per parlare”. Gli individui usano le strategie di categorizzazione offerte da ogni linguaggio per semplicità, per risparmio cognitivo. Per accorciare i tempi e per i compiti in cui le parole hanno salienza, i parlanti usano la struttura con cui il linguaggio li abitua a inquadrare il mondo. Secondo gli esperimenti, però sono suggerimenti che avvengono solo quando dobbiamo restituire un output linguistico. Percepisco e giudico come la sintassi mi suggerisce perché devo rispondere al mondo linguisticamente.

Sul web, territorio della comunicazione, allora, gli effetti Sapir-Whorf si farebbero più salienti laddove fosse richiesta una risposta linguistica: un commento, un giudizio scritto. Cosa accade quando l’output è un “mi piace”, una reazione, una condivisione e quando l’oggetto analizzato è l’immagine? Probabilmente, in questo caso, gli effetti della lingua diventerebbero quasi assenti e così i pregiudizi di cui il linguaggio naturale si è imbibito si farebbero meno dominanti per categorizzare e reagire all’oggetto digitale che vediamo. Sarebbe utile fare approfondimenti in merito.

Normalmente (ma non sempre) il genere di un nome riceve il genere dall’oggetto che denota: la parola donna è femminile perché denota un individuo femmina.

Per valutare gli effetti del genere del lemma sui pensieri, ai partecipanti è stato chiesto di assegnare una voce maschile o femminile agli oggetti. I risultati mostrano che il sesso della voce e il genere grammaticale sono effettivamente coerenti (ad esempio, Kurinski, Jambor e Sera, 2016; Lambelet, 2016; Ramos & Roberson, 2011; Sera, Berge, & del Castillo Pintado, 1994; Sera et al., 2002). Altri studi hanno invece riportato un’assenza di prove in merito. Ad esempio, in un compito di giudizio delle proprietà, Landor (2014) ha chiesto a circa 600 parlanti di lingue di genere di proporre aggettivi per descrivere oggetti inanimati e poi ha chiesto a un gruppo diverso di partecipanti di assegnare loro una voce maschile o femminile. Facendo riferimento incrociato a questi risultati agli stimoli originali, non è stata trovata alcuna prova di giudizi di proprietà coerenti con il genere grammaticale[1].

Molti studi che hanno mostrato effetti del genere grammaticale tendono a provenire da giudizi espliciti quando il genere e /o il sesso sono un contesto saliente nell’esperimento (ad esempio, Phillips & Boroditsky, 2003; Saalbach, Imai e Schalk, 2012; Sera et al., 1994; Sera et al., 2002)[2]. In effetti, il compito di scelta della voce chiedeva ai partecipanti di assegnare un sesso biologico a un oggetto che sesso non ha. Data la natura del compito, in realtà priva di logica, il partecipante potrebbe cercare comunque di stabilire una razionalità alle sue scelte, piuttosto che assegnare il sesso a caso, decidendo, dunque, di conferire una voce conforme al genere linguistico.

Una questione cruciale riguarda la natura del genere grammaticale: è percepito simile al “sesso biologico” o è una categoria diversa? Il “genere” nelle parole non è qualcosa di intrinseco al linguaggio, ma è un’etichetta arbitraria applicata dall’uomo (Bender et al., 2018)[3]. Essa può avere un effetto sul genere della cosa a cui si riferisce solo quando il contesto e il compito ci portano a selezionarlo come una caratteristica rilevante, quando appare come una proprietà, che, in mancanza di altro, appare utile ai nostri scopi. Insomma, se a un parlante italiano si chiede se la parola “ministro” abbia o meno una voce maschile, probabilmente, si assocerà un tono da uomo, perché il compito prevede il tenere in considerazione il sesso e, in mancanza di altre informazioni, un parlante selezionerà quella che ci viene fornita dal genere della parola?

Nel Machine Learning capitano situazioni simili. Se durante la scelta delle categorie con cui preparare i dati del training set vengono selezionate poche variabili – es. impara a distinguere tra birra e vino rosso: la birra è gialla e ha meno gradi alcolici, due proprietà – alla fine la rete neurale inserirà nel modello anche cose gialle e non alcoliche che però non sono birra, si applicherà a dati con le stesse caratteristiche, ma diversi. Quindi se un parlante, forzato a giudicare, possiede solo una variabile, cioè il suggerimento offerto dal lemma, userà quella per pensare al sesso della cosa, mentre se avesse più variabili discernerebbe tra genere linguistico e genere biologico? Nel compito cognitivo della voce, un parlante fornisce risposte utilizzando il nulla che possiede, ma ciò potrebbe avere scarsa attendibilità in contesti reali. In test come questo, il soggetto finisce per impiegare le caratteristiche del linguaggio per mancanza di altre informazioni; pertanto il genere del linguaggio potrebbe essere una proprietà che in altri contesti non avrebbe alcun valore sulla percezione dell’oggetto.

Il relativismo linguistico, allora, sarebbe solo una strategia, eliminabile per altri relativismi più funzionali.

Spesso per eliminare il condizionamento lessicale, sono state proposte lingue più neutre, come se fosse il ritorno del neopositivismo logico, ma applicato alla quotidianità e non solo alla scienza. Secondo questi approcci, il linguaggio non deve contenere differenze di genere, così che i parlanti possano percepire gli oggetti attraverso categorie trascendentali prive di bias. Sarebbe il punto di vista dell’indifferente?

Spesso per eliminare il condizionamento lessicale, sono state proposte lingue più neutre, come se fosse il ritorno del neopositivismo logico, ma applicato alla quotidianità e non solo alla scienza. Secondo questi approcci, il linguaggio non deve contenere differenze di genere, così che i parlanti possano percepire gli oggetti attraverso categorie trascendentali prive di bias. Sarebbe il punto di vista dell’indifferente?

Tuttavia, come ho analizzato sopra, il problema non è la categorizzazione offerta dal linguaggio. Infatti, se è vero il relativismo debole, in mancanza di generi linguistici il parlante troverebbe comunque altri elementi con cui attribuire maschilità all’oggetto, qualora fosse rilevante nel compito. In mancanza di un genere suggerito dalla parola, la salienza per giudicare di che sesso sia il target verrebbe reperita da altri elementi, magari proprietà selezionate dall’aspetto esteriore dell’oggetto. Si tratterebbe sempre di scelte arbitrarie, ma più infingarde di quelle linguistiche. Difatti, paradossalmente, il pensare per generi, in questo caso, sembrerebbe più “vero”, reale, in re, e quindi diventerebbe un’attribuzione meno criticabile di quella fornita dal linguaggio.

I modelli di machine learning possono essere molto diversi anche se tutti accurati in fase di prova. Le alternative vengono ottenute a partire da specifiche diverse o piccole variazioni di test, spesso anche casuali, ad esempio il numero di esecuzioni di training o l’ordine con cui vengono immessi i dati di allenamento. Tuttavia, quando vengono applicati nel contesto reale non producono gli effetti sperati, l’errore non è più minimo come nel laboratorio. E se accadesse lo stesso per i test cognitivi? Se parlare teoricamente del linguaggio, ipotizzare un modello senza discriminazioni, indifferenziato e testarlo innaturalmente in laboratorio non ci desse alcuna garanzia di come poi verrebbe impiegato nella realtà?

Il problema, piuttosto, è il giudizio di valore che una società associa a determinati gruppi. Il problema non è parlare al femminile, al maschile, al neutro, ma il fatto che ci si comporta come se esistesse di diritto un gruppo dominante.

A mio avviso la situazione di disparità non è modificabile con un asterisco, “ciao a tutt*”. L’ingiustizia va combattuta attraverso l’avalutatività tipica della scienza.

Le razze non esistono nella specie umana, è un dato di fatto, le differenze sono distribuite equamente in tutti i gruppi umani, ma se ci fosse stata la prova dell’esistenza di razze, ciò non avrebbe giustificato alcun genocidio, alcun trattamento differenziato. Non esistono razze, ma se ci fossero state, la loro constatazione fattuale non avrebbe giustificato la posizione di dominio di nessuna di esse. Di fronte ai fatti, insomma, bisogna limitarsi a descrivere il fenomeno, spiegarlo, senza compiere un salto illogico per cui un gruppo, siccome diverso, allora presenta pure diverso valore.

Non dimentichiamo, inoltre, che ogni specie è nata da una mutazione genetica, il fatto che quella mutazione sia o meno un handicap lo decide l’areale, l’ambiente e il suo essere “adatta” nel qui ed ora non la trasforma affatto in una specie superiore a un’altra non più adatta o non ancora. La “normalità”, infatti, può sempre cambiare e non siamo noi a decidere statisticamente quale sia la norma. Soprattutto non siamo noi che dobbiamo motivare, attraverso fatti contingenti, il dominio di un gruppo rispetto all’altro.

Anche le differenze nel linguaggio, nella sintassi, nei significati non ci dovrebbero indurre a trattare un soggetto come più importante di un verbo o di un complemento oggetto. È tutto importante se si vuole comunicare. Allo stesso modo, questo atteggiamento neutrale che riserviamo all’ordine delle parole va applicato all’ordine delle cose e alle loro diversità.

Le differenze di genere sono tutte di ugual valore proprio perché sono differenti, se non ci fosse differenza non potremmo scrivere, pensare, contare: lo 0\1 è la base minima di calcolo, sotto alla base binaria non si può scendere, non si può computare con soli “uni”. Leibniz vide in essa la creazione di Dio, il quale, per darci il miglior mondo possibile, combinò il suo essere e il nulla. È per questo che, al posto di una lingua omologante, indifferenziata, bisognerebbe preservare una lingua differenziata, facendo in modo che i parlanti prendano confidenza con quelle diversità e con il fatto che ogni differenza sia ricchezza comune da valorizzare già attraverso il linguaggio.

Per rispettare le identità tutte, i generi tutti, bisogna fare in modo che queste differenze dialoghino tra loro. La soluzione è “orizzontalizzare” la stima di valore, eliminando dal vertice il maschile, eliminare qualunque vertice. Per farlo non è necessario disperdere le differenze, che anzi ci sono e vanno valorizzate; per farlo non c’è mezzo migliore del dialogo, che, per avere luogo, deve avvenire sullo stesso piano, sullo stesso gradino, altrimenti dalla punta della piramide nessun maschile ascolterà mai quello che la base racconta e reclama. È per quello che è necessario creare delle fondamenta solide di scambio, senza mai trasformare le varie identità in un solo genere neutro. Bisogna rammentare la lezione di Leibniz a proposito dell’indiscernibilità degli identici: due cubi uguali esistono solo in geometria, nella natura siamo tutti degli unici. Infatti, non esiste alcuna categoria, come non ci sono femminile o maschile o “it” e addirittura siamo diversi noi con noi stessi, in ogni azione agisce un “ego” differente. Omologare sotto un linguaggio senza differenze è come “la notte dove tutte le mucche sono nere”.

La differenza è un valore, e nessuna differenza ha più valore di altri, ecco la verità. È l’atteggiamento dei parlanti di fronte ai generi biologici che va cambiato. Inoltre le discriminazioni verrebbero applicate comunque, anche rendendo equo e indifferenziato il linguaggio. È la posizione dei soggetti di fronte ai loro pensieri e ai loro obiettivi di potere, il problema da risolvere. Dire ciao a tutt* non risolverà l’atteggiamento escludente tipico dell’essere umano.

Nei videogame le minoranze tendono a non essere parte del character design. La soluzione non è, come dice Adam Campbell, fondatore dello studio AC Games, quella di trasformare i personaggi in un cast composto solo da persone di colore, come nel film Black Panther. Bisogna descrivere quello che è già il mondo, far sì che la realtà sia maestra. “….Diversity is around every corner of the world we live in, so trying to bring that into the products we make… we shouldn’t have to ask why we are not seeing disability representation. If you walk down the street, you’ll see people with different physical abilities and so on. It should just be normal for us.”[4].

Nei videogame le minoranze tendono a non essere parte del character design. La soluzione non è, come dice Adam Campbell, fondatore dello studio AC Games, quella di trasformare i personaggi in un cast composto solo da persone di colore, come nel film Black Panther. Bisogna descrivere quello che è già il mondo, far sì che la realtà sia maestra. “….Diversity is around every corner of the world we live in, so trying to bring that into the products we make… we shouldn’t have to ask why we are not seeing disability representation. If you walk down the street, you’ll see people with different physical abilities and so on. It should just be normal for us.”[4].

In effetti nel laboratorio naturale del mondo possiamo trovare tutti i modelli di diversità richiesti. Basterebbe descrivere quello che vediamo, far sì che il video game sia sempre una simulazione della realtà per risolvere il problema della caratterizzazione limitata dei personaggi. Camminando per le strade si incontra la più grande varietà genetica ed epigenetica possibile, perché dunque non prendere a modello la vita stessa per creare un videogioco sinceramente inclusivo, dove fare agire la diversità che abbiamo già cotidie sotto gli occhi? Mi pare una straordinaria risposta.

Campbell prosegue dicendo che il valore di raccontare storie e personaggi diversi nei videogiochi può migliorare la stima del gamer stesso in merito a come sia il mondo. Quindi, attraverso i giochi (che in ogni specie sono simulazioni della lotta di sopravvivenza e delle sfide della socialità da affrontare da adulti) si potrebbe preparare ogni nuova generazione a vedere il mondo per com’è: eterogeneo.

Non bisogna, del resto, includere nella trama una cultura diversa alla maniera di un Indiana Jones che rubava il Santo Graal e lo portava in Occidente. Bisogna che la cultura abbia un ruolo non museale nello storytelling e che non sia presentata secondo il solito punto di vista emico, dell’antropologo, ma etico, del nativo.

È l’opinione che la diversità ha di sé stessa ciò che manca nelle storie, è sempre il “nostro mondo che guarda il loro” ciò che viene inserito nella diegetica. Siamo sempre noi il soggetto della storia del videogame. È forse per questo che si nota sempre la “forzatura dell’inclusione forzata”, fatta, scusate il cinismo, ma solo ai fini di lucro e di strizzare l’occhio alla stampa.

Come fare dunque? Coinvolgere (direttamente e non indirettamente) nella game industry più persone possibile, da tutto il mondo.

Nel 2014, su una piattaforma online, una designer di videogame, Zoë Quinn, pubblicò un gioco sulla depressione, Depression Quest attirando una valanga di hater e commenti sessisti solo per aver proposto un genere differente dai soliti fps per “veri uomini”.

Siccome la cultura dei videogame è ancora un affare prettamente maschile, il cosiddetto “boy genre” assume la caratteristica di modello ideale, dequalificando i generi ritenuti “femminili”. Questo ha portato nel 2014 a investire un gioco come Depression Quest con valanghe di critiche. Le ragazze, per queste ragioni, tendono ancora a vergognarsi di essere gamer o di gradire giochi in cui la socialità è preponderante rispetto alla competizione, come ha analizzato Mizuko Ito. Passivamente, allora, finiscono per accogliere il compito di spettatrici, quello che da sempre rivestono anche offline.

Il problema maggiore, pertanto, è come la comunità video-ludica (maschilista) categorizza i “giochi per donne”, attribuendo loro un “giudizio di disvalore”. I videogame che con maggior probabilità piacciono alle ragazze (“con maggior probabilità” non vuol dire “necessariamente”) tendono a essere svalutati, come se portassero con sé le caratteristiche negative del target a cui sono destinati.

Perché una ragazza possa cogliere il potenziale dei video-giochi bisogna lasciare che esplori i suoi interessi. Deve sentirsi libera di essere sé stessa, al di là di classificazioni arbitrarie e parziali.

L’esplorazione sincera de Sé è benefico per la ricerca stessa, in cui si rivela estremamente produttivo che chiunque possa declinare la tecnologia in base ai propri interessi, contribuendo, così, a una sorta di “tecno-diversità” capace di riflettere la “socio-diversità”.

Bisogna innanzitutto correggere il pregiudizio per il quale il vero gamer gioca solo a certi titoli. Occorre, poi, valutare positivamente quello che piace alle donne, ma senza mai rinchiuderle in un’identità stereotipata. Bisogna educare gli individui alla libertà di essere sé stessi e alla gentilezza nei confronti delle minoranze e quindi non bisogna insegnare la tolleranza, bensì la gratitudine nei confronti della ricchezza che l’altro, il diverso, ci porta in dono. Solo in questo modo episodi come quello di Quinn potranno non ripetersi.

Anzi, giocare ai videogame “che piacciono alle ragazze” potrebbe addirittura essere benefico per guarire la società da cinismo e cattiveria. Alcuni ricercatori (Greitemeyer e colleghi) hanno dimostrato che i videogame nei quali è coinvolta la capacità di simpatizzare con i personaggi, in primo luogo gli storytelling interattivi ma anche tanti videogame d’azione, tra cui The last of Us 2 e Detroit: Become Humans, promuovano sentimenti prosociali nei gamer. Insomma, per diventare più empatici bisogna entrare un po’ di più nell’educazione culturale femminile[5].

Bibliografia

[1]Cfr, url: Grammatical gender and linguistic relativity: A systematic review | SpringerLink .

[2]Ibidem.

[3]Ibidem.

[4]Cfr. url: https://www.gamesindustry.biz/articles/2021-02-11-why-a-black-panther-moment-is-not-the-answer-to-games-diversity-problem?fbclid=IwAR3CQnpoo7MRiapRCQOpkZh69ofpXVtUsxhYJs2NYZ1c-4WZQmPhAYbdxEs.

[5]Cfr. Url: Game industry terra di machismo, ora giochiamo al #metoo | Agenda Digitale

Robot Valley Genova è l’evento che mette in relazione robotica e intelligenza artificiale con arte e territorio, per rappresentare l’essere umano al centro del progresso

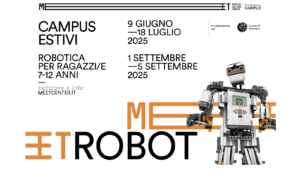

Giugno 2025 5 Settembre 2025 Milano: Campus Estivi di Robotica a MEET Ogni settimana dal lunedì al venerdì, a Milano, dal 9 giugno al 18 luglio e dall’1

Si è concluso alcuni giorni fa il corso di 12 ore per ogni seconda classe presso l’IC Quarto di Genova organizzato dalle Docenti Referenti per

Il Centro Congressi dei Magazzini del Cotone a Genova ha ospitato il 22 e 23 marzo 2025 la Finale Nazionale della FIRST LEGO League 2025,

Lascia qui il tuo indirizzo email. Ti invieremo solo le ultime novità di Scuola di Robotica senza esagerare! Promesso! Puoi cancellarti in qualsiasi momento cliccando nel link che trovi nelle email.

© Scuola di Robotica | All Rights Reserved | Powered by Scuola di Robotica | info@scuoladirobotica.it | +39.348.0961616 | +39.010.8176146 | Privacy Policy | Scuola di robotica® è un marchio registrato

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| __fb_chat_plugin | never | This cookie is used to track the user's interaction with facebook chat widget. |

| messaging_plugin_https://www.scuoladirobotica.it/_60335516087 | never | This cookie is used by Facebook to enable its chat widget functionalities. |

| pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |

| sb | 2 years | This cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages. |

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| x-cdn | session | Paypal sets this cookie to recognise customers and process payments. |

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |

| _gat_gtag_UA_130119837_4 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |

| _gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |

| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |

| tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |

| tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |

| tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| _fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |

| fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |

| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |

| YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |

| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |

| yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| bp-activity-filter | past | No description |

| bpaf-default-filter | session | No description available. |

| CookieLawInfoConsent | 1 year | No description |

| ppwp_wp_session | 30 minutes | No description |

Completa il tuo profilo prima di continuare