Praesiidium: il progetto Horizon entra nel terzo anno di lavoro

Si è svolta a Lugano, il 13 e il 14 febbraio 2025, ospitata dal Partner SUPSI, l’assemblea annuale di PRAESIIDIUM, il progetto Horizon dedicato a

Questa è la storia di Luca, che alla prima lezione ha iniziato a ripetere ossessivamente “Odio i robot, odio i robot, odio i robot” e dopo un mese di laboratori ha capito che poteva usare i robot per raccontare storie, facendoli diventare attori non capricciosi e sempre agli ordini del loro “regista”. Luca è un ragazzo autistico che disegna magnificamente, ma che fa fatica a relazionarsi con gli altri, che non fa mai un disegno su commissione e che non vuole mai stare al gioco di qualcun’altro.

Questa è la storia di Luca, che alla prima lezione ha iniziato a ripetere ossessivamente “Odio i robot, odio i robot, odio i robot” e dopo un mese di laboratori ha capito che poteva usare i robot per raccontare storie, facendoli diventare attori non capricciosi e sempre agli ordini del loro “regista”. Luca è un ragazzo autistico che disegna magnificamente, ma che fa fatica a relazionarsi con gli altri, che non fa mai un disegno su commissione e che non vuole mai stare al gioco di qualcun’altro.

Luca purtroppo farà una fatica enorme a entrare nel mondo sociale, a rispettarne le regole e le tradizioni, soffrirà e soffriranno coloro che sono al suo fianco. Ma i suoi educatori hanno trovato numerose strade per cercare di costruire insieme a lui un modo per stare in questo mondo. Fra i tanti corsi di teatro, di fumetti, di arte c’era anche il corso di robotica. All’inizio fu solo odio.

Alla fine abbiamo girato insieme una decina di cortometraggi robotici, insieme a lui e ad altri 5 ragazzi trovando equilibri sociali che speriamo un giorno gli siano utili nella vita di tutti i giorni.

Questa è la storia di Emanuele, che sarei io, la voce narrante di questo breve articolo, la mia storia parte da Luca e dal centro che lo segue. Il centro Philos mi affidò alcune ore settimanali, ma quando i miei impegni sono cresciuti abbiamo formato educatori su educatori e oggi orgogliosamente possiamo guardare il centro Philos offrire corsi di robotica “sociale” ai suoi bimbi avendoci al loro fianco ma senza che i cosiddetti “esperti” siano protagonisti. Protagonisti sono i bambini e i loro educatori, senza necessariamente un “robotico” in prima linea. Grazie a loro ho capito come il formatore deve formare formatori che facciano a meno di lui. Come nelle antiche pratiche delle Botteghe Rinascimentali o fra i templi buddhisti, i maestri devono vedersi superare dagli allievi. Come Giotto e Cimabue.

Questa è la storia di una bimba in ospedale che aveva costruito dei piccoli robot creativi con la sue maestre Loretta e MariaGrazia. Quel piccolo robot venne poi esposto in una mostra e fotografato insieme ai robot costruiti da centinaia di bambine e bambini di tutta Italia. Facemmo le foto della mostra e le condividemmo con le maestre. I partecipanti erano orgogliosi di vedere il loro manufatto in mostra. La bimba in ospedale fece i salti di gioia quando le mostrammo la sua opera in mostra. Quel giorno capii che documentare e condividere faceva parte del nostro mestiere e che faceva parte dell’apprendimento dei nostri studenti. Un progetto non raccontato all’esterno non esiste, e anche l’apprendimento derivato rischia di scomparire. Un progetto divulgato, diventa ancora più reale, perché in un processo quasi Hegeliano esce da se e si compie. E proprio come nel processo hegeliano cambia fuori da se e torna a cambiare il se che lo ha creato.

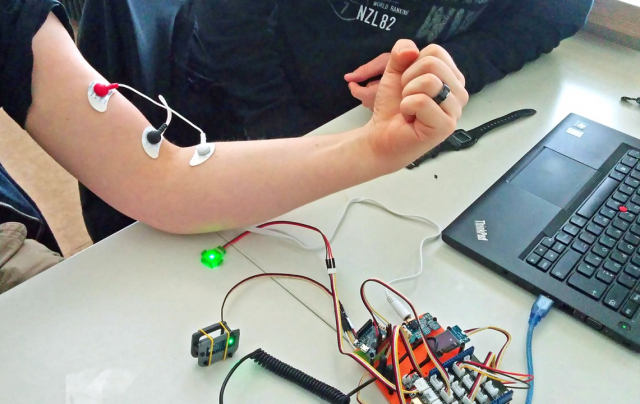

Questa è la storia di Elena, una mia collega e di Marisol. E’ la storia di piccoli artefatti interattivi costruiti insieme a Marisol. Marisol non vede più, ma grazie ai suoni creati con Scratch e agli oggetti resi interattivi con Makey Makey ha iniziato a riconoscere gli oggetti in un modo divertente che la coinvolge e che la fa sentire parte di qualcosa più grande di lei. Elena ha imparato tante cose, si è formata ancora di più, perché la carica emotiva che ti danno gli studenti la devi usare per imparare ancora di più per poter dire “non lo so, ma lo posso imparare, lo posso scoprire”.

Questa è la storia di Elena, una mia collega e di Marisol. E’ la storia di piccoli artefatti interattivi costruiti insieme a Marisol. Marisol non vede più, ma grazie ai suoni creati con Scratch e agli oggetti resi interattivi con Makey Makey ha iniziato a riconoscere gli oggetti in un modo divertente che la coinvolge e che la fa sentire parte di qualcosa più grande di lei. Elena ha imparato tante cose, si è formata ancora di più, perché la carica emotiva che ti danno gli studenti la devi usare per imparare ancora di più per poter dire “non lo so, ma lo posso imparare, lo posso scoprire”.

In questa storia di Elena e Marisol ho imparato che non c’è mai un solo modo di usare le cose, non c’è mai IL MODO ma esistono tante forme per riuscire ad avvicinarsi a tutti. Ecco perché gli insegnanti dovrebbero sapere cosa è il Design for All, che consente di progettare “oggetti”, “spazi” per tutti e per ciascuno, ma che applicando le stesse teorie alla didattica si possono creare lezioni che aiutino i più fragili, ma allo stesso tempo siano utili anche per i meno fragili.

Ecco perché ogni insegnante dovrebbe conoscere Don Norman, un designer, psicologo, ingegnere di cui non dovremmo mai fare a meno se ci occupiamo di didattica. Ho avuto l’onore di fare una conferenza insieme a lui, senza farmi autografare nulla, ma con la gioia di stargli vicino e assorbire parola per parola. Don Norman è il padre dello Human Centered Design, della progettazione con l’essere umano al centro. Con i robot non c’entra, ma come avete capito in questa storia, quello che non c’entra con i robot è dentro la mia storia di umani e robot.

Questa è la storia di un gruppo di bimbi che a uno dei nostri laboratori ha costruito un aereo che tramite un sensore interagiva con un videogioco. Costruirono un grattacielo e a fine lezione, sempre Elena capì quale era lo scopo. Ed era terrificante. Avevano costruito un videogioco per replicare l’undici settembre. Ricordo la chiamata di Elena, io ero in macchina perché rispondo e parlo al telefono solo se sono in viaggio, e ci interrogammo come gestire la lezione successiva. Quei bimbi non c’erano nel 2001. Per loro era storia lontana raccontata dai genitori e nulla più. Forse qualche film, nessun ricordo di dove erano e di cosa stavano facendo in quella data. Io lo ricordo bene, era il compleanno di mia mamma e stavamo festeggiando nella casa di mia nonna. Avevamo appena finito di mangiare. Ma quei bimbi non c’erano e avevano reso tutto così banale e cosi pericoloso. Con Elena dissi, lo ricordo ancora, “beh dal punto di vista didattico il sensore di tilt lo sanno usare molto bene” (non riesco mai a essere serio, neanche nelle occasioni che richiederebbero serietà) e poi continuai ma come fare? Arrabbiarsi? Scandalizzarsi?

Nulla di tutto ciò, pensammo di raccontare quello che era successo e di invitare i bambini a non buttare via il loro lavoro. Ma a far intervenire un super eroe, una magia per fermare quel disastro. E loro stettero al gioco capendo che quella storia era così grave che ci sarebbe servito veramente un super eroe per porvi rimedio. Purtroppo non avevamo altro tempo in quella classe, senno avremmo lavorato su quello che successe dopo, sull’odio basato sulle religioni e sulle differenze che venne utilizzato per fare altri morti.

Nulla di tutto ciò, pensammo di raccontare quello che era successo e di invitare i bambini a non buttare via il loro lavoro. Ma a far intervenire un super eroe, una magia per fermare quel disastro. E loro stettero al gioco capendo che quella storia era così grave che ci sarebbe servito veramente un super eroe per porvi rimedio. Purtroppo non avevamo altro tempo in quella classe, senno avremmo lavorato su quello che successe dopo, sull’odio basato sulle religioni e sulle differenze che venne utilizzato per fare altri morti.

Ed è un rimpianto rispetto a quello che vi dicevo prima, siamo orgogliosi di formare formatori, ma a volte ci manca poter stare in classe tutte le settimane.

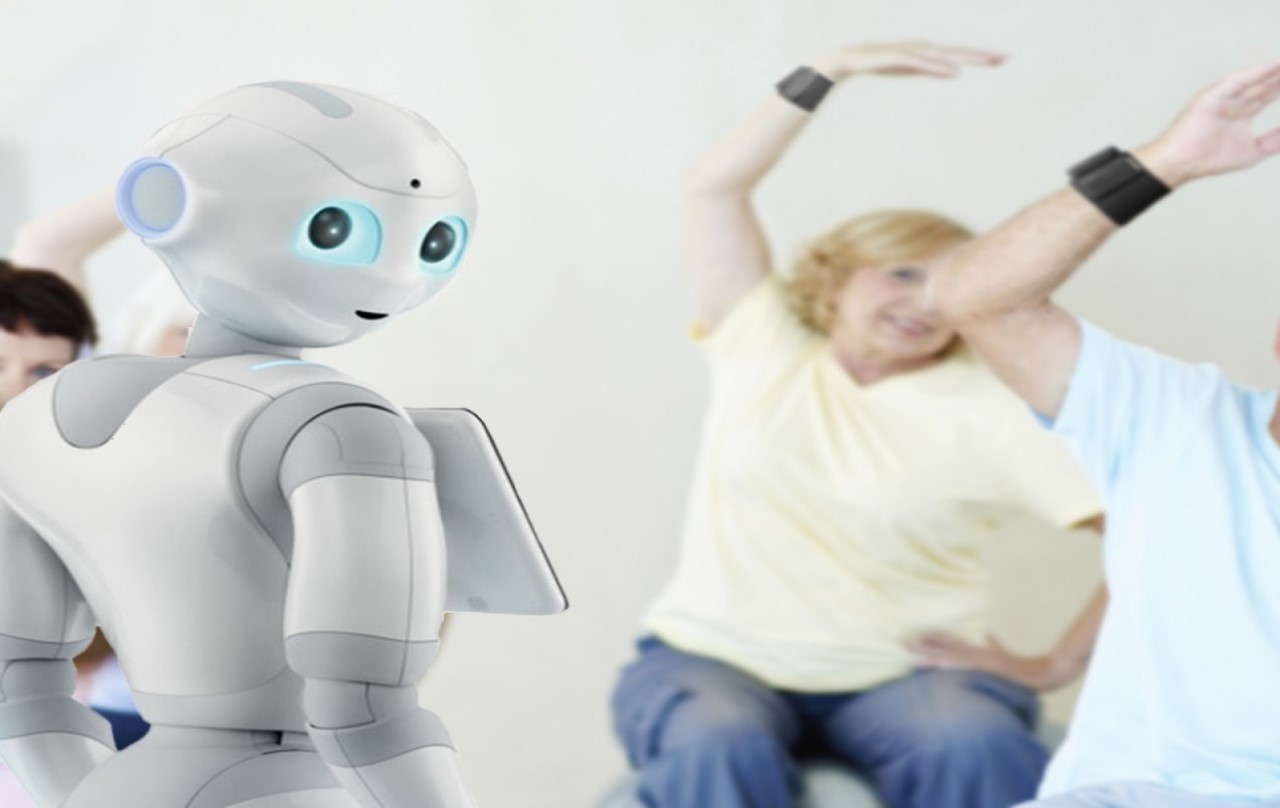

E allora questa è la storia di Antonio, Beatrice, Alberto, Vittorio, Federico, Pietro, Cristina, Riccardo, Marco, Lorenzo, Alessia, 12 studenti di età molto diverse fra loro (dai 18 anni ai 60!) che hanno risposto positivamente a un bando per diventare operatori di tecnologie museali per valorizzare il nostro patrimonio culturale. Abbiamo fatto di tutto in più di 600 ore di corso, programmato umanoidi per accogliere gli ospiti o per giocare con loro in maniera educativa, abbiamo studiato la realtà aumentata e il digital journey, abbiamo fatto storytelling e organizzato laboratori didattici per i musei. Questa storia ci ha consentito di imparare a far crescere un gruppo di persone che poi andranno a lavorare in diverse realtà dedicate alla cultura del nostro paese.

Un sogno che si avvera, una sfida importante che ci ha consentito di far entrare nella nostra squadra 2 colleghi: Beatrice e Federico. E per le altre che sono state con noi così tante ore porteranno con loro la possibilità di usare la tecnologia non in maniera fine a se stessa ma in maniera costruttiva, dedicata a uno scopo più alto: amare la cultura, l’arte, la bellezza.

Ma dove sono i robot? I robot ci sono, ma non si devono vedere.

Come la migliore tecnologia non deve essere protagonista, non deve essere al centro, ma di lato, al contorno, al supporto dell’umanità. Purtroppo non capita sempre così. Corriamo un forte rischio, quello di svalutare l’essere umano. Di renderlo meno importante. Di renderlo un meccanismo di sistemi “ultra-umani” come corporazioni, multinazionali e aziende che hanno obiettivi chiari che spesso non coincidono con il bene a lungo termine. Questo rischio è tangibile e non posso che citare il padre della Cibernetica Norbert Wiener:

“la prima rivoluzione industriale aveva svalutato il braccio umano attraverso la competizione dei macchinari, la seconda rivoluzione industriale, la cibernetica, sarebbe stata analogamente destinata a svalutare il cervello umano, almeno nelle sue decisioni più semplici e di routine, finché l’essere umano medio dalle cognizioni mediocri o inferiori, non avrà nulla da vendere che valga a pena di comprare” (da L’eroe oscuro dell’informazione di F. Conway e J. Singelman, Codice Edizioni)

E allora come scongiurare il rischio di continuare a considerare le macchine stupide, ma che di stupidità in stupidità riusciranno a superare l’apporto intellettivo dell’uomo medio? C’è una unica soluzione. Non coltivare una società basata su poche passioni, su discipline separate, ma incentivare la cultura, l’arte, la bellezza, attraverso la formazione. Per contrastare i pericoli di un futuro che non si fermerà davanti a nulla ci servirà l’umanità. Ed è la scuola che coltiva l’umanità. Dobbiamo ricominciare a raccontare storie e a farlo in qualsiasi scuole. Storie in cui l’umanità è sempre al primo posto (insieme all’ambiente e al pianeta ovviamente!).

Si è svolta a Lugano, il 13 e il 14 febbraio 2025, ospitata dal Partner SUPSI, l’assemblea annuale di PRAESIIDIUM, il progetto Horizon dedicato a

Nasce l’Hub Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige di Dicolab. Cultura al Digitale In programma oltre 40 corsi di formazione gratuita per la

Guardiani della Costa è un progetto educativo unico, pensato per coinvolgere studenti e docenti delle scuole superiori di tutta Italia in un’esperienza di citizen science.

Il progetto Robot@Library di I Feel Good–in Biblioteca * , coordinato dalla Biblioteca Internazionale per i Ragazzi “E. De Amicis” di Genova e da Scuola

Lascia qui il tuo indirizzo email. Ti invieremo solo le ultime novità di Scuola di Robotica senza esagerare! Promesso! Puoi cancellarti in qualsiasi momento cliccando nel link che trovi nelle email.

© Scuola di Robotica | All Rights Reserved | Powered by Scuola di Robotica | info@scuoladirobotica.it | +39.348.0961616 | +39.010.8176146 | Privacy Policy | Scuola di robotica® è un marchio registrato

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| __fb_chat_plugin | never | This cookie is used to track the user's interaction with facebook chat widget. |

| messaging_plugin_https://www.scuoladirobotica.it/_60335516087 | never | This cookie is used by Facebook to enable its chat widget functionalities. |

| pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |

| sb | 2 years | This cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages. |

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| x-cdn | session | Paypal sets this cookie to recognise customers and process payments. |

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |

| _gat_gtag_UA_130119837_4 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |

| _gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |

| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |

| tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |

| tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |

| tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| _fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |

| fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |

| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |

| YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |

| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |

| yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| bp-activity-filter | past | No description |

| bpaf-default-filter | session | No description available. |

| CookieLawInfoConsent | 1 year | No description |

| ppwp_wp_session | 30 minutes | No description |

Completa il tuo profilo prima di continuare